Technologies of Migration – Migrating Technologies. Das Digital Inequalitites Team zu Gast bei der SHOT in Luxemburg

von Dr. Johannes Kleinmann

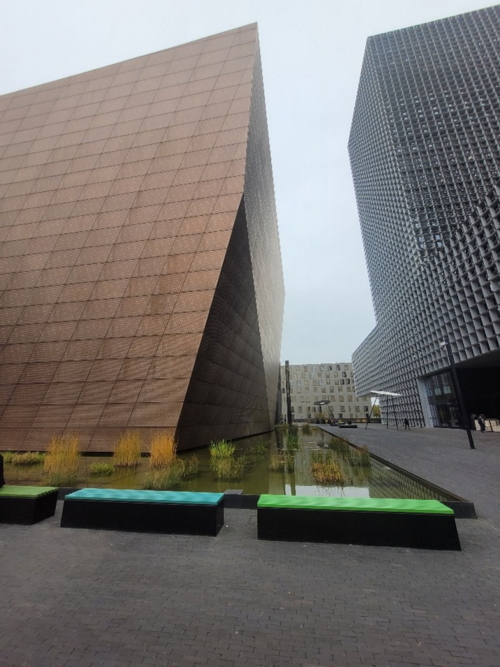

Hochmoderne Gebäude fügen sich organisch in die Überreste eines Stahlwerks auf dem Universitätscampus in Esch-sur-Alzette in Luxemburg ein. Diese Architektur verkörpert geradezu idealtypisch die technologischen Transformationsprozesse weg von einer schwerindustriell geprägten Moderne und hin zur „Wissensgesellschaft“ des 21. Jahrhunderts. Ein passender Ort also für das Annual Meeting der Society for the History of Technology (SHOT), die vom 9. bis 11. Oktober dort gastierte und bei der gleich drei Mitglieder der Projektgruppe „Digital Inequalities“ teilnahmen.

Lennart Schmidt, der von einem Forschungsaufenthalt in Paris anreiste, gab einen Einblick in seine Forschung zu „Digital Migration Regimes: Technologies of Control in Postwar Europe“. In seinem zusammen mit Dr. Moritz Mähr von der Universität Basel gehaltenen Vortrag argumentierte er eindrücklich, dass das 21. Jahrhundert vom Überwachungskapitalismus geprägt sei, während im 20. Jahrhundert noch eine Art Überwachungsetatismus vorgeherrscht habe. Beide waren Teile eines von PD Dr. Michael Homberg (ZZF) organisierten Panel mit dem Titel „Digital Borders: Migration and Data Politics, 1950s to 2000s“, an dem auch Dr. Moritz Feichtinger (ebenfalls Universität Basel) beteiligt war. Letzterer war von Mai bis Juli 2025 als Fellow am ZZF zu Gast und stellte sein aktuelles Forschungsprojekt zur Überwachung von Migrationsströmen während des Vietnamkriegs vor. Zwei weitere Vorträge kamen von Cecilia Passanti (Université Paris Cité) zu „The Civil History of Biometric Computers: Linking the 1960s African Independences to the Rise of Western Security Infrastructure” sowie von Michelle Pfeifer (Technische Universität Dresden) zu „Infrastructural Opportunism: Database Interoperability’s Lessons from the German Central Foreigner’s Register.”

Foto: Michael Homberg (Privat)

In einem weiteren Panel zum Themenkomplex „The Local and the Universal: Organizing European Computing in the 1960s–1980s” stellte Dr. Johannes Kleinmann (ZZF) seine Forschung zum Wandel von Arbeitspraktiken in der Computerabteilung des Stahl- und Walzwerks Brandenburg an der Havel vor. Dabei ging er einerseits auf lokale Aspekte der Digitalisierung wie die konkrete Organisation der Arbeit vor Ort ein. Andererseits ordnete er diese in die universellen Dynamiken der Digitalisierung im Kontext der DDR, wie etwa politische Vorgaben oder die allgemeine Ressourcenknappheit, ein.

Die beiden Panels waren sehr gut besucht und wurden positiv rezipiert. Schließlich sei noch erwähnt, dass das ZZF auch noch mit Dr. Mario Bianchini bei der SHOT vertreten war. Er forscht ebenfalls zur Geschichte der DDR und stellte bei der Konferenz seine Forschung zum Thema „Our Housekeeping: Public Imaginaries of Energy Gaps in the German Democratic Republic” vor.

Anknüpfungspunkte für die Forschung des Digital Inequalities Teams ergaben sich aber auch in vielen anderen Panels, von denen ich hier nur zwei herausgreifen möchte. Prof. Martina Heßler (TU Darmstadt) gab in ihrem Vortrag einen Einblick in den sogenannten „Post-Skandal“ in Großbritannien. So hatte die Royal Mail im Jahr 1999 die Software „Horizon” eingeführt, die fälschlicherweise zahlreichen Leiter:innen von Postfilialen Unterschlagung vorgeworfen hatte. Daraufhin wurden mehr als 900 Mitarbeitende entlassen, was zahlreiche Existenzen zerstörte und einige der Betroffenen sogar in den Suizid trieb. Anhand dieses Beispiels zeigte sie eindrücklich, dass oft eher der Technologie als den Nutzer:innen geglaubt wird. Hinzu komme, dass wirkliche Computerkenntnisse, die es den Betroffenen ermöglicht hätte, die Fehlfunktion zu erkennen, oft nicht vorhanden waren.

An diesem Thema wurden verschiedene Aspekte digitaler Ungleichheit deutlich, etwa bezüglich der Frage, wem wann und warum geglaubt wurde und wird oder auch nicht. Schließlich trug Dr. Dick van Lente (Erasmus-Universität Rotterdam) zum Thema „Computers in Cartoons: Dimensions of Public Response in Five Countries, 1950–2000” vor und konnte am Beispiel niederländischer Cartoons eindrucksvoll zeigen, wie sich die Wahrnehmung von Computern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte. Besonders interessant war dabei zu sehen, wie verschiedene Aspekte von Ungleichheit, etwa bezüglich Geschlecht in diesen verhandelt, konstruiert und kritisiert wurden. Grundsätzlich bot die Konferenz der Projektgruppe zahlreiche Anknüpfungspunkte sowie Möglichkeiten zum interdisziplinären und internationalen Austausch, wenngleich das sehr umfangreiche und dichte Programm diesen nicht immer förderte.

Zum Schluss noch eine paar Gedanken zum bereits erwähnten Campus in Esch-sur-Alzette. So schön auf ihm neue Gebäude mit den alten verschmelzen, so bleibt doch der Boden auf dem ganzen Gelände vollständig versiegelt, da er bis heute massiv mit Schadstoffen – vor allem mit Blei und Dioxinen – belastet ist. Insofern ist er ein eindrückliches Beispiel dafür, wie uns das materielle Erbe der Moderne noch immer begleitet. Er lädt uns zudem dazu ein uns bewusst zu machen, dass auch die Digitalisierung die Umweltverschmutzung nicht beendet, sondern lediglich „migriert“ hat. So wie vor einigen Jahrzehnten in Esch-sur-Alzette Boden und Menschen vergiftet wurden, passiert heute dasselbe, etwa im Kongo, wo der Abbau von Coltan und Mangan dringend benötigte Rohstoffe für die digitale Infrastruktur liefert.