Digital Borders

und die Entstehung eines digitalen Migrationssystems in Deutschland und Westeuropa von den späten 1960er Jahren bis ins frühe 21. Jh.

Was bedeutet es, von einem Staat nicht nur kontrolliert, sondern gespeichert zu werden? Welche Geschichten stecken hinter den Millionen Datensätzen, die europäische Staaten über Migrant*innen sammeln, verarbeiten und austauschen? Und wie veränderte sich die Vorstellung von Grenzen, als diese nicht mehr nur von Zäunen und Schranken, sondern zunehmend von Schnittstellen, Protokollen und Datenflüssen bestimmt wurden?

Diesen Fragen geht mein Dissertationsprojekt Digitale Grenzen nach. Es untersucht die Transformation des Migrationsmanagements in der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa von den späten 1960er Jahren bis in das frühe 21. Jahrhundert – eine Zeit, in der sich der Umgang mit Migration tiefgreifend veränderte: durch Computerisierung, durch europäische Integration, durch neue Narrative von Sicherheit und Kontrolle.

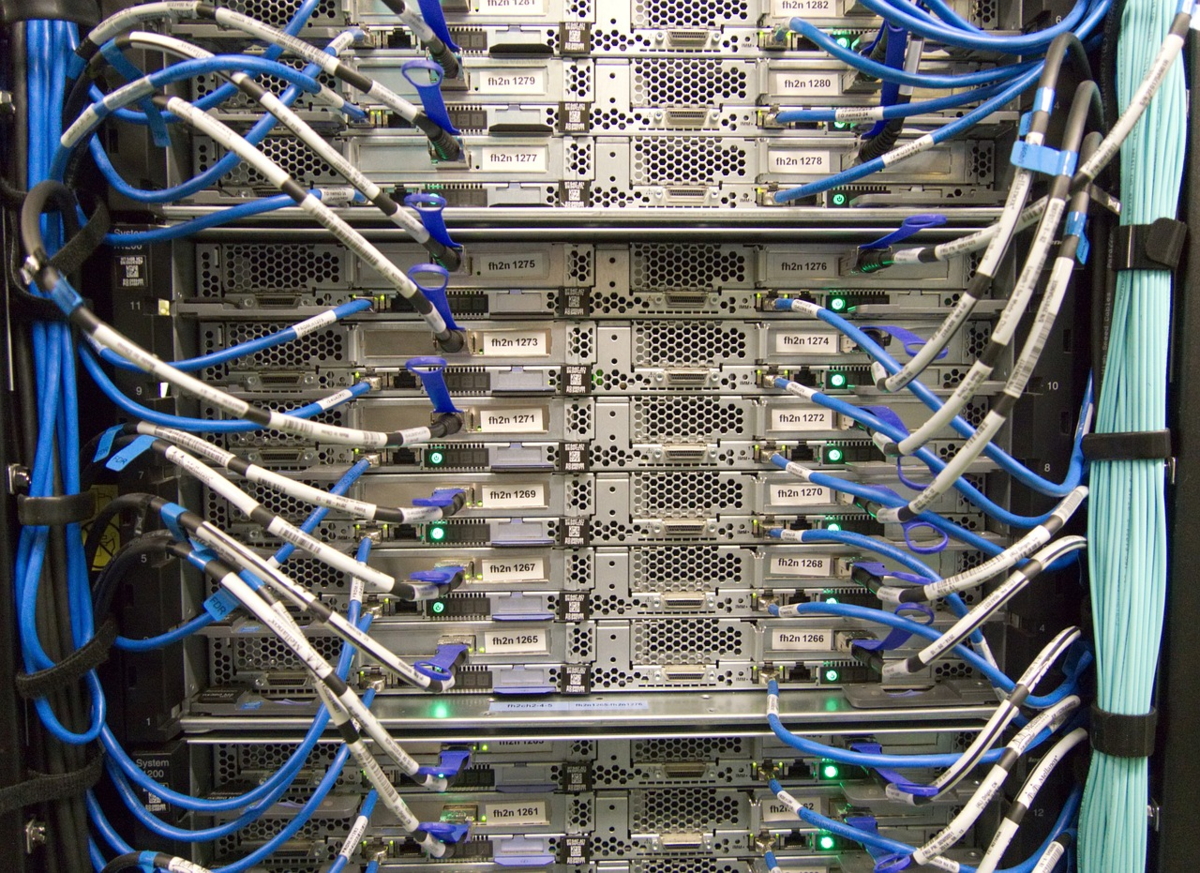

Im Zentrum steht das Ausländerzentralregister (AZR), das 1967 als eines der ersten digitalen Großprojekte der Bundesrepublik entstand. Was ursprünglich als Verwaltungsinstrument geplant war, entwickelte sich bald zu einem zentralen Element digitaler Überwachung: Ein Register, das ausländische Staatsangehörige speicherte, bevor diese überhaupt eine Grenze überschritten hatten. In seiner Geschichte spiegeln sich nicht nur technische Innovationen, sondern auch migrationspolitische Auseinandersetzungen, Datenschutzdebatten und gesellschaftliche Kämpfe um Zugehörigkeit und Sichtbarkeit. Damit verändert die Digitalisierung nicht nur, wie Staaten Migration kontrollieren, sondern auch, was eine Grenze ist. Wo früher der Schlagbaum stand, stehen heute Server. Wo früher Stempel im Pass Kontrolle bedeuteten, sind es heute Datenpakete, die in Echtzeit zwischen Behörden ausgetauscht werden.

Ausgehend vom AZR folgt das Projekt der Einführung von Computer- und Kommunikationstechnologien in Sicherheitsbehörden, Ausländerämtern, beim Bundesgrenzschutz und dem Bundeskriminalamt. Es untersucht, wie diese Technologien genutzt wurden, um aus physischen Grenzregimen digitale Kontrollnetzwerke zu entwickeln – in enger Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Frankreich: Als zentralistisch organisierter Staat mit einer kolonial geprägten Migrationsgeschichte nimmt es eine Schlüsselrolle in der Schengen-Kooperation ein. Der Vergleich mit der föderalen Bundesrepublik erlaubt neue Einsichten in die Verzahnung nationaler Verwaltungslogiken mit transnationalen Integrationsprozessen.

Die europäische Dimension steht im Zentrum des letzten Teils der Studie. Hier wird die Entwicklung des Schengener Informationssystems (SIS) analysiert – jener zentralen Datenbank, die heute das Rückgrat der europäischen Migrationskontrolle bildet. Durch die Verbindung nationaler Datenbanken zu einem europäischen Überwachungsraum entstanden neue Formen grenzüberschreitender Kontrolle, die rechtlich, technisch und politisch hochkomplex sind – und deren historische Entstehung bislang kaum systematisch aufgearbeitet wurde.

Neben der institutionellen und technischen Perspektive verfolgt das Projekt ein zentrales Anliegen: Die Perspektive der Menschen einzubinden, die von diesen Systemen erfasst werden. In einer Reihe von Oral History-Interviews mit Betroffenen – also Menschen, deren Daten im AZR gespeichert wurden oder die gegen diese Speicherung geklagt haben – versuche ich, ihre Erfahrungen zu dokumentieren. Ihre Stimmen ergänzen die Archivquellen um eine Perspektive, die im Verwaltungsakt selbst oft unsichtbar bleibt: die subjektive Erfahrung staatlicher Erfassung und digitaler Kontrolle.

Zugleich beziehe ich auch Interviews mit ehemaligen Beamtinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Expert*innen ein, die an der Entwicklung und Einführung dieser Systeme beteiligt waren. Ihr Wissen erlaubt Einblicke in die institutionellen Logiken, politischen Zielsetzungen und alltäglichen Entscheidungsprozesse, die hinter den großen Schlagworten von „Datenbanken“ und „Migrationstechnologien“ stehen.

Digitale Grenzen ist ein historisches Projekt – aber auch ein zutiefst gegenwartsbezogenes. In einer Zeit, in der europäische Migrationspolitik zunehmend durch technische Infrastrukturen geprägt wird, will es die Entstehung dieser Systeme verstehbar machen: ihre Voraussetzungen, ihre Brüche, ihre Effekte. Es zeigt, wie sich durch die Digitalisierung nicht nur Verwaltungspraktiken, sondern auch politische Machtverhältnisse und gesellschaftliche Vorstellungen von Inklusion und Exklusion verschoben haben.

Durch Archivarbeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Archiven der EU, durch Interviews, Aktenanalysen und eine vergleichende europäische Perspektive will das Projekt einen Beitrag zur Geschichte jener digitalen Ordnung leisten, die unsere Gegenwart prägt – oft still, oft unsichtbar, aber mit enormer Wirkung auf das Leben von Millionen Menschen.

Link zum Interview über mein Forschungsprojekt vom Leibniz Magazin – »30 um die 30«: Lennart Schmidt